Weich und hart

Claes Oldenburg mit Werken der 1960er Jahre im Museum Ludwig – Kunst in Köln 08/12

Kasper König, der Direktor des Museum Ludwig, brachte es beim Pressegespräch auf den Punkt. Er erinnerte an das Märchen von Hans-Christian Andersen, in dem nachts die Spielzeuge zu Leben erwachen und miteinander kommunizieren: Plötzlich sind sie eigene Charaktere und selbständig aktiv ... In der Ausstellung von Claes Oldenburg springt alle Vitalität auf die Kunstwerke über. Oldenburgs Objekte gehen untereinander vielfältige Korrespondenzen ein. Man merkt nun erst recht, wie unterschiedlich sie doch beschaffen sind, und wie sehr sie über eigene Gestimmtheiten verfügen. Als realistische plastische Kunstwerke lassen sie sich verschiedenen Bereichen unseres Alltags zuordnen. Sie entstammen besonders der Konsumgesellschaft oder dem häuslichen Umfeld, welches Oldenburg mit einer Vielzahl an Plastiken geradezu systematisch untersucht hat. Die Gegenstände, Dinge selbst treten als einzelne auf – damit beginnt die Kunst von Claes Oldenburg.

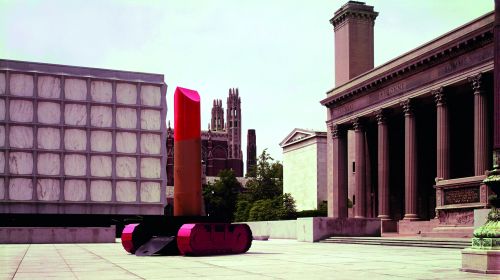

Mit Claes Oldenburg ist es so eine Sache. Er ist ausgesprochen bekannt und gilt als einer der wichtigsten Künstler der amerikanischen Pop Art, die mit Sujets aus der tagtäglichen Dingwelt und dem gesellschaftlichen Leben im Wesentlichen den Look des „Coolen“, Starkfarbigen und Plakativen besitzt und dabei Strategien der Werbung und der Massenmedien aufnimmt. Tatsächlich hat Oldenburg zur kritischen Eingängigkeit der Pop Art vor allem ab Ende der 1960er Jahre mit seinen großdimensionierten Plastiken im öffentlichen Raum beigetragen. Zu sehen sind stilisierte Alltagsdinge in enormer Vergrößerung: In Frankfurt ragt vor einem Bürogebäude eine Krawatte in die Höhe, und in Köln kann man am Neumarkt zu einer Eistüte aufblicken, die umgekippt ist, die Kugeln zerfließen an ihrem Rand. Der Mensch, der sie essen wollte und dem sie aus der Hand gefallen ist, muss ein Riese sein … Oldenburg schafft mit verblüffend einfachen Maßnahmen eine surreale Welt und lässt uns die Dinge als etwas Fremdartiges sehen. Die sonst so unbeachteten Gegenstände berichten aus ihrem Leben, das nun objektiviert und losgelöst von uns selbst ist.

Vieles davon trifft auch auf Oldenburgs Frühwerk der 1960er Jahre zu, das jetzt im Museum Ludwig ausgestellt ist. Die Gegenstände stammen aus der (damaligen) urbanen Lebenswelt. Neben der Änderung des Maßstabs und der verblüffenden Präsentation etwa im umgedrehten oder hängenden Zustand findet eine Umwertung schon durch die Materialien statt. Oldenburg erzeugt unterschiedliche Oberflächen und verschiedene Anmutungen mit einer eigenen Präsenz. Er gebraucht nachgiebige, „weiche“ Materialien aus textilen Stoffen und „harte“ Materialien, etwa Holz. Im einen Fall entsteht der Eindruck des modisch Glänzenden und reflektierender Metalle. Im anderen Fall aber liegen brüchige Strukturen vor, die vernutzt wirken und alle Zeichen der Zeit vor der Pop Art tragen, also noch ganz dem expressiven Ausdruck verbunden sind.

Aus dem täglichen Gebrauch

Claes Oldenburg wurde 1929 in Stockholm geboren; seine Familie siedelte 1936 nach Chicago über. Er hat an der Yale-Universität studiert und ist dann nach New York gezogen, wo er mit Künstlern wie Allan Kaprow, Jim Dine und Tom Wesselmann in Kontakt stand. Er führte Performances auf und drehte Kurzfilme. Eine frühe vielteilige Arbeit ist „Street“ (1960), die sich im Besitz des Museum Ludwig befindet: Auf der zugeschnittenen Kartonfläche hat Oldenburg mit breitem Filzstift Gegenstände krude skizziert und räumlich angeordnet. 1963 zieht Oldenburg nach Los Angeles, wo er die künstlerische Erforschung des funktional nüchternen Umfeldes fortsetzt. Die beiden großen Werkgruppen, die den häuslichen Bereich betreffen, widmen sich dem Badezimmer und (ab Ende der 1960er Jahre und schon in einer glatteren, auch schrilleren Anmutung) dem Schlafzimmer. Daneben baut Oldenburg Prototypen aus dem täglichen Gebrauch riesengroß nach, etwa (Licht-) Schalter, die ebenfalls in einer soften und einer widerständigen lackierten Version vorliegen, oder die Dreifach-Stecker, die zu Beginn der Kölner Ausstellung von der Decke hängen und hier die Form einer Figur annehmen, je länger man sie betrachtet. Sie stehen nun in einer echten Relation zu unserer Körpergröße, oder sind wir nicht vielleicht geschrumpft? Natürlich sind dies auch subtile Analysen, wie wir uns einrichten, und was uns unhinterfragt selbstverständlich ist. Angesprochen sind Moden, aber auch, was das Grundsätzliche funktionaler Gegenstände ausmacht.

Werbemotiv der Ausstellung sind übrigens Pommes Frites, die aus einer Tüte nach unten fallen. Sie erinnern nun an die Glieder einer Spinne. In der Anordnung sind sie zugleich abstrakt, und wir erkennen erst allmählich, was wir tatsächlich vor uns haben. Die Genussmittel des „typischen“ Amerika bilden eine eigene, überaus ironische Werkgruppe. Zwei Cheeseburger sehen im großen Maßstab nicht unbedingt lecker aus. Auch sie werden mit einem Mal mehrdeutig, man muss sie nur ausgiebig betrachten. Und Oldenburg verdeutlicht die Anatomie seiner Dinge. Er selbst hat seinem grotesken Theater totlebendiger Phänomene, die unserem Wohlstand, Wohlfühlen und Genuss dienen und so viel über uns mitteilen, schon 1961 ein weites Spektrum an Analogien zum Alltag prophezeit: „Ich bin für eine Kunst, die ihre Form von den Linien des Lebens nimmt, die sich windet und verlängert und zunimmt und spuckt und tropft, und so schwer und grob und derb und sanft und dumm ist wie das Leben selbst.“

„Claes Oldenburg – The Sixties“ I bis 30. September I Museum Ludwig, Köln I www.museum-ludwig.de

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?

Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

Ein Land neu sehen

Ein Land neu sehen

Marie Watt im Museum Ludwig

Vom Lächeln in der Fotografie

Vom Lächeln in der Fotografie

„Smile!“ in den Fotoräumen im Museum Ludwig

Auf der Straße

Auf der Straße

Drei Vertreter der Street Photography im Museum Ludwig – kunst & gut 06/25

Geschichten des Lebens

Geschichten des Lebens

Anna Boghiguian im Museum Ludwig – kunst & gut 02/25

Ernste Themen im Gegenüber

Ernste Themen im Gegenüber

Kresiah Mukwazhi im Museum Ludwig

Männer aus dem Lexikon

Männer aus dem Lexikon

Gerhard Richters 48 Porträts im Museum Ludwig

Niemals gleich

Niemals gleich

Roni Horn im Museum Ludwig – kunst & gut 07/24

Ein König schenkt

Schenkungen von Kasper König an das Museum Ludwig – kunst & gut 03/24

von ch-kunst-gut-quer-678.jpg) Gespür für Orte

Gespür für Orte

Füsun Onur mit einer Retrospektive im Museum Ludwig – kunst & gut 12/23

Die eigene Geschichte

Die eigene Geschichte

„Ukrainische Moderne & Daria Koltsova“ im Museum Ludwig – kunst & gut 09/23

Innenleben der Wirklichkeit

Innenleben der Wirklichkeit

„Ursula – Das bin ich. Na und?“ im Museum Ludwig – kunst & gut 05/23

Fließende Formen

Isamu Noguchi im Museum Ludwig – Kunst in NRW 06/22

Käthe Kollwitz entdecken

Wiedereröffnung des Käthe Kollwitz Museums am Neumarkt – kunst & gut 01/26

Bilder in Sorge

„Amazônia“ von Sebastião Salgado im Rautenstrauch-Joest-Museum – kunst & gut 12/25

Mahnmal gegen Unmenschlichkeit

„Die Verleugneten“ im Kölner NS DOK – Kunst 11/25

Gegen den Strom

„Make the secrets productive!“ im Kolumba – kunst & gut 11/25

Grau-Weißer Farbenrausch

Steffen Lenk in der Galerie Anke Schmidt – Galerie 10/25

Kunstwerk Demokratie

„We … Together“ im NS Dokumentationszentrum – Kunst 10/25

Das Konzept der Fotografie

Bernd und Hilla Becher in der Photographischen Sammlung – kunst & gut 10/25

Morpheus Erbarmen

Sebastian Fritzsch in der Temporary Gallery – Kunst 09/25

Licht sehen

Johanna von Monkiewitsch in der Kunst-Station Sankt Peter – kunst & gut 09/25

Falterflirren unter der Haut

Sarah Caillard in der Galerie R;68 – Kunst 08/25

Bewegung und Stille der Linie

Tanaka Ryōhei und Jianfeng Pan im Museum für Ostasiatische Kunst – kunst & gut 08/25

Letzte Ernte in Eden

Drei Kölner Ausstellungen über Natur und Kunst – Galerie 08/25

Rendezvous mit der Schöpfung

Das Projekt „WERKnah“ von der Künstlergemeinschaft Grevy – Kunst 07/25